AGENCES DE L'ÉTAT : QUAND LA BUREAUCRATIE ENGLOUTIT DES MILLIARDS

Chaque année, l’État consacre près de 60 milliards d’euros à faire vivre un écosystème tentaculaire composé de 1 200 agences, commissions, comités et autres autorités administratives indépendantes, mobilisant environ 450 000 personnes.

Un véritable État dans l’État, une armée de bureaucrates où tout le monde commande, où personne n’obéit, et surtout, où personne ne rend vraiment de comptes.

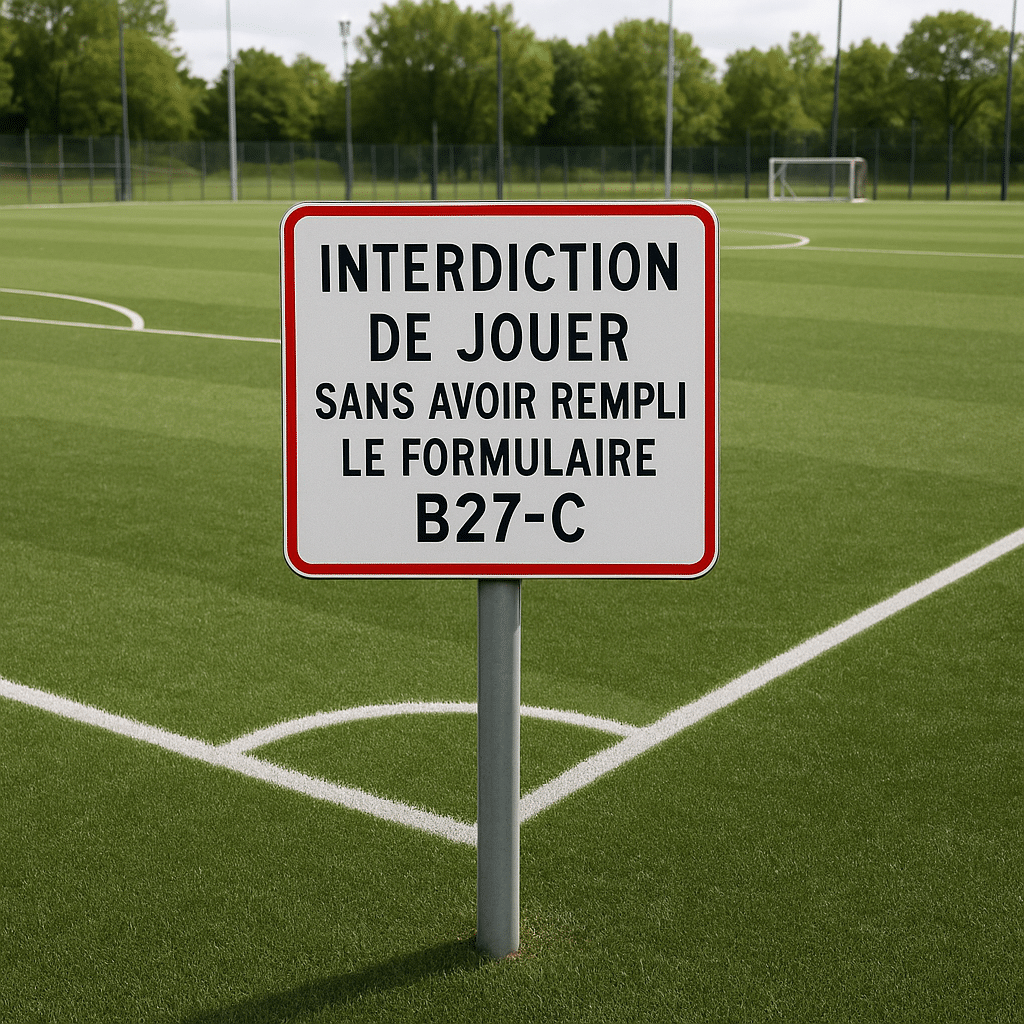

Des comités aux missions obscures, des agences aux acronymes mystérieux, des « machins » sans pilotes… L’État est une nébuleuse opaque : derrière les ors des ministères et les austères façades des administrations centrales se cachent des centaines de satellites, d’agences et d’officines en tout genre dont l’utilité, parfois voire souvent, laisse songeur.

Ce chiffre — 60 milliards — dépasse le budget du ministère de l’Éducation nationale ou celui de la Défense. Il est l’équivalent de deux fois le déficit annuel de la Sécurité sociale. Et pourtant, qui peut citer ne serait-ce qu’une dizaine de ces structures ? Qui peut expliquer à quoi elles servent, sinon à maintenir sous perfusion une bureaucratie grasse, satisfaite d’elle-même, et terriblement inefficace ?

Des comités Théodule aux intitulés fumeux, des missions temporaires qui durent depuis des décennies, des autorités indépendantes dont le seul mérite semble être de produire un rapport annuel que personne ne lit — la République dépense sans compter pour des entités aux acronymes obscurs : CGEIET, HCSP, CESE, CNDP, ANCT, ARCOM, HCFEA, CSPRT, et autres joyeusetés dont le nom seul suffit à provoquer la migraine.

Prenons quelques perles, au hasard :

- La Commission nationale de toponymie : pour débattre de l’orthographe des noms de lieux. Budget confidentiel, efficacité tout autant.

- Le Conseil national du bruit : sans doute utile pour produire du silence dans les couloirs des ministères.

- La Commission consultative des polices municipales : onze ans que je suis maire et je n’en ai jamais entendu parler. Faut-il y voir une efficacité si parfaite qu’elle agit dans l’ombre, ou une inutilité si criante qu’elle a sombré dans l’oubli collectif ?

- Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) : 233 membres, des avis non contraignants, un budget annuel d’environ 40 millions d’euros, pour des recommandations que le gouvernement ignore généralement.

Et encore, ce ne sont là que quelques exemples, glanés parmi des centaines d’autres structures tout aussi opaques, tout aussi coûteuses, tout aussi déconnectées de notre quotidien.

Des conseils stratégiques aux titres ronflants, des hauts comités dont l’activité tient en une réunion annuelle, des agences spécialisées qui se marchent sur les pieds, chacune justifiant l’existence de l’autre, dans un jeu d’équilibre absurde où la seule constante est la dépense publique. Le summum étant atteint avec certains comités où les membres, brillamment rémunérés, ne se réunissent qu’une fois l’an, pour rédiger trois paragraphes tièdes sur des sujets brûlants.

En 2019, Emmanuel Macron promettait de faire le ménage. « Nous pouvons faire aussi bien, en dépensant moins. Et donc supprimer nombre d’organismes inutiles », affirmait-il si fièrement. Six ans plus tard, non seulement rien n’a changé, mais le monstre a gagné du poids. Chaque crise, chaque réforme, chaque « urgence républicaine » donne lieu à la création d’une nouvelle entité, souvent doublon, toujours coûteuse.

La France est ainsi malade de sa technocratie. Une bureaucratie qui ne cesse de croître, de s’autojustifier, de se reproduire.

Pendant que l’on demande aux collectivités locales de « faire des efforts », que l’on réduit les dotations, que l’on sermonne les élus sur la rigueur, l’État central continue de dépenser sans contrôle, sans évaluation, sans honte.

Et si, pour une fois, on commençait par-là ? Par remettre à plat ces structures opaques, par exiger des résultats concrets, par supprimer sans états d’âme ce qui ne sert à rien, voire nuit à l’action publique.

Il n’est pas question ici de populisme. Juste de bon sens, celui que l’on applique dans toute entreprise, dans toute commune, dans toute famille : arrêter de financer ce qui ne marche pas.

Car à force de nourrir ces usines à gaz, c’est la République qu’on affame.

Retrouvez tous les autres autres sujets traités en cliquant ici et suivez toutes mes actualités ainsi que celles de la ville de Coutras sur mes pages Facebook, Instagram et LinkedIn !

La crise du logement en France est une problématique complexe qui nécessite une approche globale et des mesures concrètes. La réponse de l’Etat n’est aujourd’hui pas suffisante et les mesures annoncées jusqu’à présent montrent que le secteur n’a été entendu ni sur la crise du logement neuf ni sur les besoins en matière de rénovation énergétique. Plus que jamais, il faut revenir à ce qui marche : simplifier, décentraliser et déconcentrer la mise en œuvre des politiques du logement. Il faut un État stratège, un État qui fasse confiance aux élus locaux, tout à fait en capacité de se doter d’outils de diagnostic et de planification en fonction des besoins de leurs territoires.

Autres articles

ÉNERGIE, SOUVERAINETÉ, AVENIR : LE CHOIX DU NUCLÉAIRE #29

COMMÉMORATION DU 8 MAI -2025- : LETTRE A CEUX QU’ON OUBLIE #28

EMMERDER N’EST PAS GOUVERNER #27

AGENCES DE L’ÉTAT : QUAND LA BUREAUCRATIE ENGLOUTIT DES MILLIARDS #26

ASPHYXIE BUREAUCRATIQUE, PÉRIL ÉCOLOGIQUE #25